Opini Oleh: Dr. Rino A. Sa’danoer

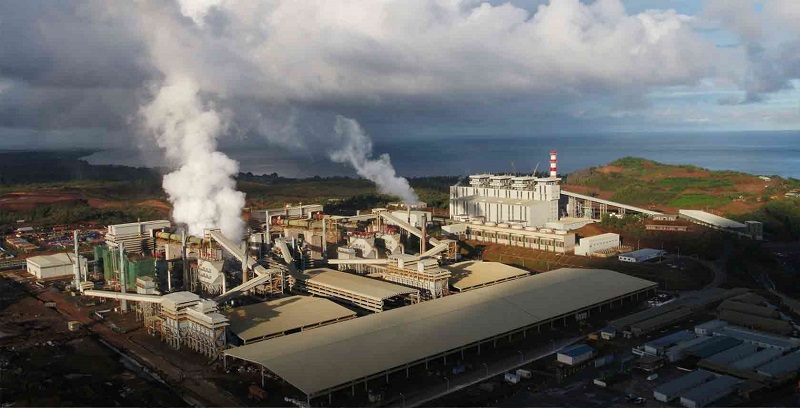

Beritaneka.com—Pada 30 November 2022 dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara (Malut) mencapai 27%, merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang dialami Malut tersebut merupakan pertumbuhan pada kuartal II tahun 2022, berkat industri smelter yang ada di sana sebagai wujud hilirisasi yang dijalankan pemerintah beberapa tahun terakhir. Presiden melihat ini sebagai satu prestasi program hilirisasi pemerintah untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas yang dimiliki Indonesia.

Sebaliknya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba berpendapat lain. Sanggahan terhadap pernyataan presiden ini disampaikan bahwa, “pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat Malut” (detikFinance, 21 Desember 2022).

Gubernur Malut tentu punya alasan atas pernyataan ini, karena sebagai gubernur beliau tentu tahu benar akan kenyataan di lapangan. Pertanyaannya adalah, mengapa pertumbuhan ekonomi Malut yang dikatakan “tertinggi di dunia” itu tidak berpengaruh terhadap masyarakat Malut? Bagaimana seharusnya supaya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bisa dinikmati oleh rakyatnya?

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator “peningkatan” kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa ekonomi. Ini berarti ada kegiatan produksi yang cukup intens di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh investasi. Investasi selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga memicu kenaikan pendapatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, investasi juga akan menghasilkan “arus pendapatan” bagi para investornya.

Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Malut, pertumbuhan Malut tidak berdampak kepada masyarakatnya. Artinya, investasi yang membawa pertumbuhan itu tidak berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Ada dua kemungkinan hal ini bisa terjadi, investasinya merupakan investasi padat modal (capital intensive), sehingga memang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Atau investasi yang memang banyak membutuhkan tenaga kerja tapi tidak melibatkan tenaga kerja yang berasal dari wilayah tersebut. Artinya, lapangan pekerjaan tidak terbuka untuk penduduk lokal.

Industri smelter merupakan industri yang juga bersifat padat karya, disamping membutuhkan modal yang cukup besar. Dikabarkan untuk membangun industri smelter, tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 9.000 orang. Ini hanya pada masa konstruksi. Jika sudah beroperasi, tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 45.000 orang. Total nilai investasi pabrik smelter di Malut sekitar Rp39 triliun. Khusus untuk Malut, pemodal industri smelter di sana berasal dari China dan saat ini dikabarkan mayoritas masih menggunakan tenaga kerja China. Bisa dimengerti mengapa pertumbuhan Malut tidak dinikmati oleh masyarakat setempat, karena lapangan pekerjaan dan “cash flow” dari hasil investasi tersebut dinikmati oleh tenaga kerja dan pemodal China.

Untuk menjawab pertanyaan, bagaimana seharusnya supaya pertumbuhan ekonomi Malut bisa dinikmati oleh rakyatnya? Jawabannya adalah, pemerintah perlu mengubah kebijakan hilirisasinya, terutama dalam menarik investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Permodalan dan tenaga kerja untuk kebutuhan industri smelter harus diberikan porsi kepada pemodal dan tenaga kerja lokal, sehingga “cash flow” dari investasi dan lapangan pekejaan akan diisi dan dinikmati oleh penduduk lokal.

Diasumsikan, jika setengah dari kebutuhan modal dan setengah dari kebutuhan tenaga kerja industri smelter di Malut berasal dari Malut, maka investasi yang berasal dari Malut adalah sekitar Rp19,5 triliun, dan ada sekitar 22.000 tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan. Jika setiap warga Malut berinvestasi sebesar Rp. 1.000.000,-, maka ada sebanyak 19.500.000 penduduk yang bisa menikmati “cash flow” investasi tersebut. Selanjutnya ada 22.500 tenaga kerja lokal Malut yang akan menikmati pendapatan dari hasil investasi tersebut.

Simulasi ini hanya menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan hilirisasi pemerintah dapat membawa manfaat ekonomi kepada masyarakat. Model simulasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setempat, sehingga mencapai jumlah yang optimal untuk nilai investasi per warga maupun kebutuhan tenaga kerja. Model ini hanya ingin menunjukkan bahwa melalui dua pendekatan itu, kemakmuran ekonomi daerah bisa “ditangkap” oleh masyarakat lokal.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa melibatkan begitu banyak masyarakat untuk berinvestasi dalam jumlah yang kecil? Investasi semacam ini akan melibatkan pekerjaan adminstrasi yang tidak sederhana, karena banyak urusan administrasi yang harus dituntaskan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan untuk melibatkan tenaga kerja lokal, pemerintah cukup menegosiasikan syarat-syaratnya dengan pemodal asing yang akan mengisi sebagian porsi investasi lainnya. Di sini koperasi sangat berperan untuk melibatkan masyarakat yang berminat untuk berinvestasi dalam jumlah kecil. Sebelumnya pemerintah perlu memberikan ruang kepada koperasi untuk “berperan” dengan menetapkan kebijakan dan aturan main bahwa investasi untuk mensukseskan program hilirisasi perlu melibatkan koperasi.

Pengorganisasian investasi yang bernilai kecil akan mudah dilakukan melalui koperasi. Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi akan menjadi anggota koperasi dan menyetorkan “modal penyertaan” sebesar satu juta rupiah (misalnya, untuk kasus industri smelter di Malut). Total modal penyertaan anggota ini (Rp19,5 triliun) akan menjadi porsi investasi koperasi pada industri smelter tersebut. “Cash flow” investasi setelah smelter beroperasi akan dinikmati pula oleh anggota koperasi yang sudah menyetorkan modal penyertaan tersebut. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh masyarakat setempat melalui investasi mereka.

Koperasi dikenal dengan “dual identity”nya, di mana anggota koperasi sebagai “penikmat” jasa koperasi sekaligus “pemilik” koperasi itu. Sebagai pemilik, anggota ikut mengawasi dan “mengendalikan” jalannya koperasi. Sebagai “penikmat” jasa koperasi, anggota ikut menikmati “cash flow” sebagai imbalan dari investasi mereka. Di sini perbedaan mendasar antara koperasi dan badan hukum usaha lainnya.

Pengguna jasa atau pelanggan sebuah Perseroan Terbatas (PT) belum tentu juga sebagai pemilik PT tersebut. Sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (atau pelanggan), koperasi bisa mengendalikan jenis dan jumlah investasinya. Jadi masyarakat yang menjadi anggota koperasi benar-benar mempunyai kendali atas keberuntungan ekonominya.

Model keterlibatan koperasi dalam berinvestasi bukan saja bisa diterapkan dalam program hilirisasi pemerintah, tapi juga bisa dilibatkan dalam banyak skema investasi di Indonesia. Melalui koperasi akan banyak masyarakat terlibat dalam investasi jumlah kecil, sehingga masyarakat juga bisa menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini.